※最終的には自己判断で行ってください。あくまで投資に対する私自身の考えであり、特定の銘柄や手法を推奨するものではありません。

高配当株投資の基準と考え方

看護師として夜勤で稼いだお金をただ寝かせておくのはもったいない気がして、YouTubeを見たり、SNSで有名な投資家情報を覗いたり、そうやって少しずつ自分なりの基準ができあがってきました。

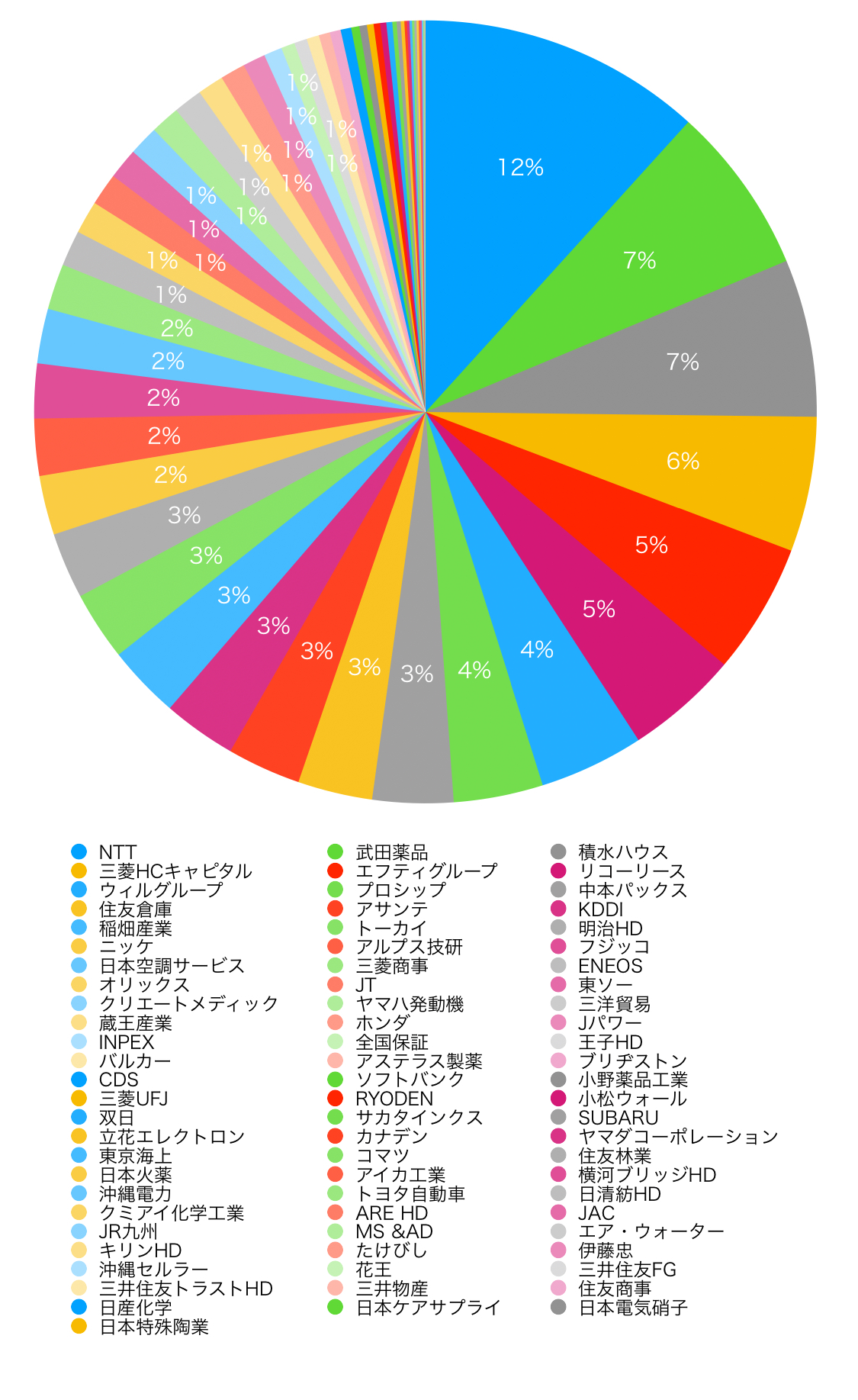

気がつけば、Numbersで管理している保有銘柄が59社になり、保有していないが監視している銘柄も合わせると76銘柄となりました。

配当金は年間20万円ほど。やってみたら意外と何とかなるものです。

もちろん知識があるに越したことはないですが、知識がないから始めないのはもったいないです。これからの時代は投資が必須になると言われています。いきなり高配当株を始めるのはリスクが高いですが、1000円以下で始められます。

私も始めたときは全く知識がありませんでした。それでも何とかなっています。長期分散積み立てを意識していれば、いきなり詰むこともありません。

ここでは、私なりの基準と保有銘柄を紹介します。

私が使っている高配当株の投資基準

あくまで自分の基準ですが、「最低限ここだけは押さえたい」ポイントを整理します。投資を始めたばかりの方はもちろんですが、私が看護・介護出身ということもあり、特にそれらの人に対しては絶対に始めてもらいたいと思っています。

ちなみに、以下を見てもらえるとわかりますし、前回の記事でも紹介したように私の投資スタイルについては両学長の影響を多分に受けています。そのため以下の基準もそこで紹介されていたものを参考にしています。

1. 非減配であること

過去に減配していない、または減配リスクが低い銘柄を選ぶようにしています。

長期で保有する場合、配当が安定していること=安心して積み立てられることにつながります。

ちなみに記念配当のような感じで特例的に減配になっているものや、程度にもよりますが、減配してもすぐに元の配当を上回る利回りを設定してれば許容しています。

2. 配当利回り3.5%以上(目標利回りは銘柄ごとに設定)

一般的には「3%超えたら高配当」と言われますが、自分は3.5%以上を一つの目安にしています。

ただし、銘柄ごとに「これなら買いたい」という自分なりの目標利回りを決めています。

ただ、3.5%で設定しているのは超優良企業だけであり、上記の銘柄ごとに目標利回りを決めているものを改めてみると、ザックリ4.5%以上を買い増しの目安にしています。

3. 自己資本比率60%以上

会社の財務の安定感を見ています。

自己資本比率が高いに越したことはないですが、それで内部留保に回っていては意味がありません。

配当という形で還元してくれていたらベストですが、とりあえず自己資本に関してはできるだけ60%以上の企業を選ぶようにしています。

ここも絶対ではなく、「60%前後ならOK」くらいの感覚で、当然赤字や債務超過の企業は除外します。

4. 借金(有利子負債)が少ないこと

自己資本比率とセットで見ていますが、借金が多い会社はやはり配当維持に不安が出ます。

成長に借金は必要と思いますが、長期で持つなら借金が少ない企業のほうが安心感があります。

5. 流動比率200%以上

会社の資金繰り・手元資金の余裕を見る指標です。流動比率=流動資産÷流動負債×100

200%あれば、短期的な資金繰りリスクも低いと考えています。

企業によってはこの基準に少し届かない場合もありますが、極端に低い会社は避けます。

6. EPSや売上高が右肩上がりであること

EPS(1株当たり利益)や売上高がここ数年で増加傾向にあることをチェックします。

配当だけでなく、「会社自体が成長・安定しているか」を見るためです。

減収・減益が続く会社は減配リスクも上がるので要注意です。

7. セクター分散は今は気にしていない(将来的には検討)

一般的には「業種を分散しろ」と言われますが、私は現時点ではそこまで重視していません。

それはまだ全体の投資額がそこまで高くないためであり、今は「基準に合う会社を機械的に積み上げる」ことを優先しています。

もちろん将来的には業種バランスも見ていく予定です。

Numbersで高配当株を簡単管理

高配当株投資を続けていく上で、私はiPhoneのNumbersアプリをメインに使っています。

一般的にはExcelを使うことが多いと思いますが、個人的にiPhoneやIpadではExcelが使いにくく、また円グラフなどはNumbersの方が作りやすいと感じているからです。

配当金を見るだけならアプリでも良いのがたくさんありますが、私の場合は上記の保有銘柄76に対して、一つ一つ購入基準を設定しています。

そのためNumbersを使っています。

あとは単純に管理したり保有銘柄をまとめることが好きだからです。

現在保有している高配当株全銘柄公開

現在、保有している高配当株は全部で59銘柄です。

私の場合、ひとつひとつの銘柄を細かく分析したりすることはしていません。

なんなら決算報告も見ていません。Xで決算について話題になっていたら、その時にX上で何となく雑感を確認するくらいです。

もちろん見れるなら見たほうがいいです。ただ見ていない私でもなんとかなっています。

なんとかなっているのは気持ちの問題も大きい

何とかなっている理由を考えてみると、「普段から株価を気にしていないから」というのが一番大きいです。実際、保有銘柄が多少マイナスになっていても、配当がしっかり入っていれば気にしません。

目的は配当金を受け取ることなので、株価が下がっても減配さえしなければ何の問題もない。むしろ、株価が下がっているときこそ「安く買い増しできるチャンスだな」と前向きに捉えています。

もちろん「本当にこのままで大丈夫?」と心配になる瞬間もゼロではありませんが、実際これまでコロナショックやウクライナ情勢、インフレ騒動、米国利上げなど、いろんな“下げ材料”があっても、数年単位で見れば株価も配当も持ち直してきた経験があります。

大きな暴落や一時的なマイナスに動じず、「配当を受け取り続けること」と「長い目で見れば必ず上がる」という自分なりの割り切り。

このスタンスが今の自分の投資の軸になっています。

全保有銘柄リスト

上記は監視保有銘柄を年間配当金順に並べ替えたものになります。

以下保有銘柄になります

- INPEX

- 住友林業

- 積水ハウス

- CDS

- 明治HD

- エフティーグループ

- 双日

- フジッコ

- JT

- 日清紡HD

- 三洋貿易

- ニッケ

- プロシップ

- 王子HD

- 東ソー

- アイカ工業

- 日本火薬

- 武田薬品

- アステラス製薬

- 小野薬品工業

- サカタインクス

- アルプス技研

- 日本空調サービス

- クミアイ化学工業

- ENEOS

- ブリヂストン

- クリエートメディック

- 横河ブリッジHD

- アサンテ

- ウィルグループ

- 小松

- ヤマダコーポレーション

- 全国保証

- トヨタ

- SUBARU

- ヤマハ発動機

- たけびし

- 中本パックス

- 小松ウォール

- バルカー

- 三菱商事

- カナデン

- RYODEN

- 稲畑産業

- 立花エレクトロン

- 三菱UFJ

- リコーリース

- オリックス

- 三菱HCキャピタル

- 東京海上

- 住友倉庫

- NTT

- KDDI

- ソフトバンク

- 沖縄電力

- Jパワー

- トーカイ

- 蔵王産業

以上が現在保有している銘柄一覧です。それぞれの保有数には差があります。

1株の銘柄もあれば、100株単位で持っているものもあります。

また、NISA口座と特定口座もごちゃまぜです。

このあたりの細かい情報については、今後別枠で紹介していく予定です。

これから投資を始める人へ

投資はプロじゃなくても始められます。

私もYouTubeやXの情報をもとに、ざっくりした基準で積み上げてきただけです。

一番大事なのは、「一発逆転を狙わず、コツコツ長期・分散・積み立てを意識すること」。

大きなリスクを取らなければ、いきなり資産がゼロになるようなことはまずありません。

特に、看護師や介護職の方など、体力仕事で早くから収入が高い人ほど、若いうちから資産運用の習慣を持っておくことをおすすめします。

まとめ

高配当株投資は、基準を決めてコツコツ積み立てるだけでも十分成果が出ると実感しています。

いくらブログやYouTubeで知識をいれたとして、実際に自分のお金を使って始めてみないと、投資に対する自分の心持やスタンスはわかりません。

金額的にも、優良株がワンコインで買える時代になっています。

Numbersなど身近なアプリを使いながら、自分に合ったスタイルで「投資を生活の一部」にしていきましょう。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 卒業ナース 日本高配当株ポートフォリオ管理と投資基準について | 卒業ナース 高配当株投資の基準と考え方 看護師として夜勤で稼いだお金をただ寝かせておくのはもったいない気 […]