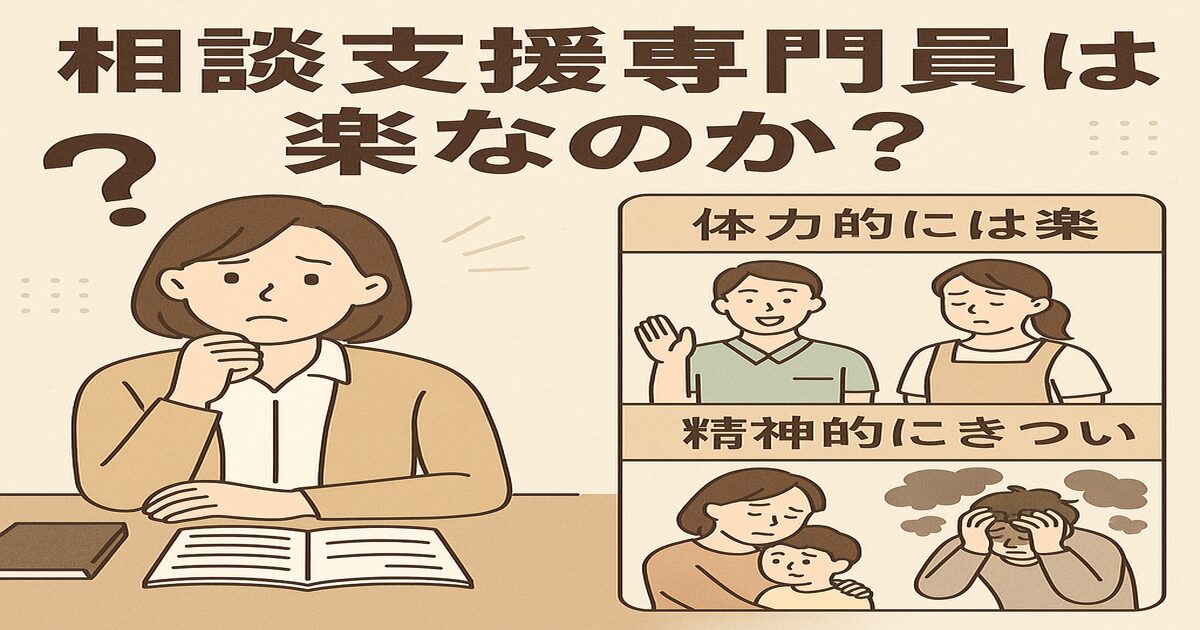

「看護師や介護士の仕事がしんどい。相談支援専門員ならデスクワークで夜勤もないと聞く。実際どうなの?」

実際に看護師であり、前職は特養看護師として介護職員の上司としても実際に現場で働いていた私が「楽なのか?」を語っていきます。

相談支援専門員とはどんな仕事か?

まず、相談支援専門員とはどんな職種なのか、簡単におさらいします。

相談支援専門員は、障害や難病のある利用者さん・ご家族の「困りごと」や「希望」を聞き取り、福祉サービスの利用計画を作ったり、関係機関との調整・連絡を行う「コーディネーター」「伴走者」のような存在です。

看護介護業界の人に一言で説明するならば、障害福祉分野のケアマネージャーです。

看護師・介護士との違いは?

- 直接ケアは基本的に無し(点滴・投薬・入浴介助・排泄介助等はありません)

- 役所や他の事業所、学校とのやり取りも多いため、原則カレンダー通りの仕事

- メイン業務は面談・書類作成・会議・関係機関連絡

- 医療や介護知識も活かせるが、業務は“調整”が中心

「現場で汗をかく仕事」から、「人と制度をつなぐ仕事」に大きく変わるのが特徴です。

看護師・介護士から転職した人が「楽」だと感じる部分

動き回らない・肉体的な負担が激減

これは転職して最初に誰もが感じること。

看護師や介護士の現場は、とにかく常に動き続ける毎日。ナースコールや利用者対応、移乗・入浴・夜勤…。

相談支援専門員になると、この「身体的な負担」は一気になくなります。

パソコン仕事や電話対応が中心で、訪問も主に日中。施設のような走り回る忙しさから解放され、デスクに座る時間が長くなります。

現場エピソード

私の場合は実際に相談支援専門員になってから3キロ近く太りました。

時々ネットの都市伝説で、仕事前や仕事終わりに事務に行く人がいると聞いたことが有るかもしれません。看護師時代は考えられませんでしたが、正直その体力、あります。全然いけます。今は子供小さいのでそんな時間ありませんが。

夜勤・急変対応がない

「もう夜勤やオンコールは嫌だ」「家族と過ごす時間がほしい」

転職動機として圧倒的に多いとおもいます。

相談支援専門員は夜勤なし・休日出勤もレア。オンコールや基本的にほぼありません

命を預かる重圧がない

看護師や介護士として働いていたとき、「万が一の事故やミスはすべて自分の責任になる」というプレッシャーあった方は多いかもしれません。

点滴・服薬ミス、転倒、窒息、急変対応……「この一瞬の判断ミスで、命に関わるかもしれない」。現場に出ている間は常に気を抜けず、帰宅しても電話がならないか気を張る日々。

相談支援専門員に転職すると、こうした「直接的な命の責任」からは解放されます。日々の業務で利用者の命が自分の手に委ねられているという感覚は看護師時代に比べたらほぼゼロに近いです。

実際、急変対応や医療事故、転倒事故の対応に追われることはなく、夜間や休日に「もし何か起きたら…」と電話が鳴るのをビクビクしながら眠る、ということもありません。

ただし、ここで「命の責任がゼロ=プレッシャーがない」とは言い切れないのが現場のリアルです。

相談支援専門員は、利用者の生活全体や人生そのものを長期間にわたって支える立場です。

看護師時代とはまた違った別ベクトルの責任感や葛藤を感じることも増えます。ただそれはどんな仕事でも言えることではあります。

とはいえ、「命に直結するミス」という緊張感からはほぼ解放されるでしょう。

それでも「思ったよりしんどい」理由

では、なぜ「相談支援専門員に転職したけど思ったよりしんどい」「イメージと違った」と感じる人がいるのでしょうか?

以下では3つの項目を上げますが、私個人としては2つ目3つ目に関しては正直ダメージ0です。

ただ、1番目の項目についてはメンタルを持って行かれそうになる場面はあります。

社会的弱者支援のメンタル負担

体力的な楽さを求めて相談支援専門員に転職したつもりが、思った以上に心が削られる。

そんな現実もこの仕事にはあります。

よく「精神障害の方との関わりが・・・」みたいなことを言われます。

精神障害のある利用者さんと日々関わっていると、その人ごとに気分や行動が違いすぎて、「今日は大丈夫だろうか?」と多少の緊張感を持って接することになります。精神障害とひとことで言っても、表面上は穏やかでも実は深く踏み込まないと分からないケース、あるいは突然症状が現れる人など本当に様々。

もちろん看護師時代にそういった精神的な疾患を持っている方とも関わってきた経験はあるため、利用者の波に自分の心が持っていかれそうになることもありますが、正直そこまで負担ではありません。

それ以上に、私自身がこの仕事をするうえできついなと感じているのは、いわゆる社会的弱者とされる人たちの支援です。そもそも障害のある方は社会的弱者ですし、精神障害の方ももちろんそうなのですが、特に子どもが関わるケースは、正直しんどさの質が違います。

自分自身も親として、「もし自分の子だったら」と考えると、冷静ではいられなくなる瞬間があります。

虐待・貧困・境界知能、テレビやドラマでしか見たことがなかった家庭の現実が自分の仕事として舞い込んできます。

そういった福祉の分野は、看護師のいる医療とも、介護現場の介護とも、似ているようで、近いようで遠い存在でした。

あくまで相談支援専門員なので、今ドラマでもやっている児童相談所のような、そういった方たちと直接正面からぶつかる立場とはまた少し違いますが、それでも、こうした家庭のドロドロや社会問題の最前線に立つことで、今まで知らなかった人間のしんどさに直面するのが、相談支援専門員という仕事の一番しんどい部分かもしれません。

体力的には楽かもしれませんが、自分が本当にここまで他人の人生に寄り添えるのか。

この問いと毎日向き合いながら働く現場だと、今は強く感じています。

事務仕事・書類地獄

「座り仕事で楽そう」「現場より気楽だろう」と思われがちですが、実は書類地獄という別の大変さが待っています。

サービス等利用計画書・モニタリング・行政報告・支援記録…。一人で20~50名を担当しながら、全員分の書類・記録・請求業務もこなす。

「パソコンは得意じゃないけど…」で転職すると、逆に前よりきついと感じる人も。

利用者・家族・事業所の板挟み

相談支援専門員は、利用者・家族・事業所・行政…すべての間で調整役を担います。

「家族の意向」「事業所の都合」「行政のルール」

みんなのためを考え続け、結局自分のメンタルがすり減ることも。

転職後に感じるギャップと現場のリアル

よくある誤解と落とし穴

- 「楽したい」だけで来ると絶対に続かない

- 「デスクワークだから気楽」「人と話すのが好きだからできそう」→実際は“聴く力”と“間をつなぐ力”が求められる

- 「看護師・介護士=現場力があれば即戦力」と思っても、“調整”のスキルや行政知識が新たに必要

「やりがい」を感じる瞬間もある

これまでの記事を見てくれるとわかるかと思いますが、私自身は他者貢献や福祉の精神といったものを持ち合わせていません。そのため看護師時代も「患者さんが元気になって退院した姿を見たときに、一番やりがいを感じます」といったエピソードはありません。

看護師も、お金と資格が欲しくてなりました。

そんな心の死んでいる私でさえも、やはり子供が関わっているケースがうまく運んでくれると嬉しさを感じることがあります。

自分自身が親になった影響もあるとは思いますが、せめて子供の間くらいは、毎日笑顔で過ごしてもらいたいですし、そのために大人が多少無理をする社会でありたいと願いながら仕事をしております。

まとめ:看護師・介護士から相談支援専門員への転職は“楽”なのか?

- 体力仕事からは完全に解放される。夜勤や急変の不安もなし

- ただし、精神的な負担・事務作業・人間関係の板挟みは想像以上にしんどい部分もある

- 「どこに自分がストレスを感じるか」で“楽さ”の感じ方はまったく違う

- 自分が本当にやりたい支援・働き方をイメージして転職を考えてほしい

- 体力的な負担からは卒業したい

- 今度こそ自分らしい働き方を見つけたい

- 老人ではなく子供の成長にかかわる仕事がしたい

そんな思いを持つ方にとっては、間違いなくチャレンジする価値のある職種です。

コメント