自立支援医療は、心や体の障害を持つ方が医療を受ける際、自己負担割合を軽減する公的制度です。

「障害福祉サービスはよく分からない」という方も多いですが、日々の通院や治療に直結する重要な制度です。

相談支援専門員は当然として、福祉サービスに係る職種の方はすべての方が理解しておかなければいけない制度になります。

また、精神科に所属している看護師はもちろんのこと、例えばペースメーカーや透析に関わる看護師に対しても一部関係のある内容になっています。

この記事では、自立支援医療の仕組み・種類・申請方法から、現場でつまずきやすいポイントまでを分かりやすく解説します。

自立支援医療の3つの枠組みと対象

自立支援医療には、以下の3種類があります。それぞれ対象となる病気や障害、利用条件が異なります。

- 精神通院医療

- 精神疾患や発達障害で、継続的な通院治療が必要な場合に利用できる制度

- 通院・デイケア・訪問看護が対象、入院は対象外

- 更生医療

- 身体障害者手帳を持つ18歳以上が対象。障害を軽減・悪化防止するための医療行為(手術・補装具など)が対象

- 視覚・聴覚・肢体不自由・内臓疾患など幅広い分野

- 育成医療

- 18歳未満で身体障害がある、または将来障害が残る可能性がある児童が対象

- 手術等で治療効果が期待できる場合に利用可

- 近年は国の制度で子供の医療費自己負担が0円になっていることも多く、あまり使われないかも

相談支援専門員的な視点で言うと、アセスメントの段階で「自立支援は持ってる?」と確認することが多いです。

持っていればそのままアセスメントに記載しますし、その時点で持っていなければその場で申請の手続き方法についても簡単に説明します。

おそらく精神科にかかっていれば基本的にはそこで案内されていると思いますが、お金の話になってくるため大事なことです。必ず確認しましょう。

自立支援医療のメリット・デメリット

メリット

- 医療費の負担が1割に軽減

- 通常高齢者以外は原則3割負担ですが、その医療費が1割になります

- 所得・治療内容により自己負担上限あり

- 後述しますが、負担が一定額までに抑えられるため月々の負担も軽減します

- 間違えやすいのですが、これは高額療養費とはまた別になるため、一般的に高額療養費は月5万~8万くらいが上限ですが、この自立支援医療の上限額は月5,000円~10,000円程度が多いです

- 周囲に知られずに利用可能

- 職場や保険会社に制度利用の通知が行くことはありません

- 精神科に通っているということは、一般的にはマイナスイメージとしてとらえやすいですが、この制度を使うことで他の人に知られてしまうということは基本的にありません

デメリット

- 指定医療機関のみ助成対象

- 指定されていない病院・薬局では適用不可

- 転院や転居時は再申請が必要

- 保険審査で影響の可能性

- 自立支援医療の利用自体が住宅ローンや生命保険の審査を妨げることはないが、「持病・通院歴」の申告義務は生じる

- 保険対象外の費用には適用されない

- 差額ベッド代や自費診療・先進医療等は助成対象外です

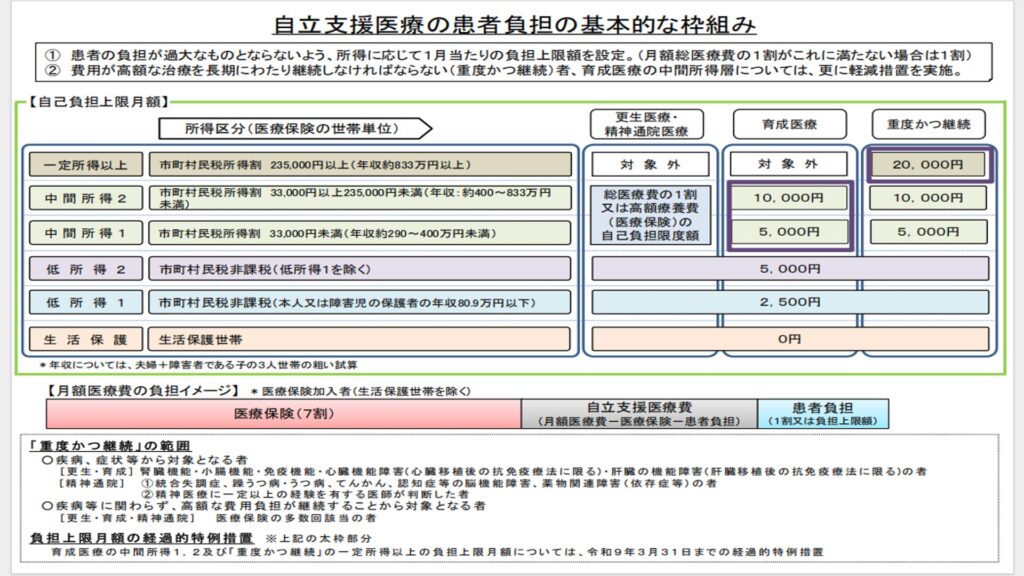

自己負担額・上限額の仕組み

自立支援医療の自己負担割合は原則1割ですが、世帯所得により1カ月あたりの負担上限額が決まっています。

間違えやすいポイントですが、「障害福祉サービスの自己負担限度額(年収によって月4,600円とか9,300円とか多くの人は無料とかのやつ)」ではありません。

間違えやすいポイントですが、世帯所得です。もっと言うと、「受診者の属する世帯」の市町村民税(所得割)額で区分されます。わかりやすくザックリ言うなら世帯年収です。

この「市町村民税(所得割)」は、年収から各種控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除など)を差し引いた後の課税所得に税率(多くの自治体で10%)をかけて算出されるため、単純な年収ではなく、家族構成や控除内容によって大きく変動します。

大枠で言うと、ザックリ世帯年収によって自己負担額が5,000円もしくは10,000円となります。障害の程度をちゃんとした医師に証明してもらった場合は、世帯年収が高くても月20,000円までになります。

公式で厚生労働省が提示している資料があるので参考にしてください。

申請方法と必要書類

申請に必要なもの

- 自立支援医療申請書

- 自治体HPからDLまたは窓口で入手

- 主治医の診断書

- 自治体指定書式/発行から3カ月以内

- 診断書を書いてもらうお金は自分で負担です

- 世帯所得を証明する書類

- 課税証明書や非課税証明書など(区分により異なる)

- 健康保険証のコピー

- マイナンバー確認書類

- マイナンバーカード or 通知カード+身分証等

- 18歳未満の場合は保護者分も必要

- 生活保護や支援給付世帯は別途証明書が必要

申請~認定までの流れ

- 必要書類をそろえて市区町村窓口に申請

- 書類審査(1カ月前後)

- 「自立支援医療受給者証」が交付

- 指定医療機関で利用開始

有効期限と更新手続き

- 有効期限は原則1年(新規・更新とも)

- 更新申請は有効期限の3カ月前から可能

- 更新時は原則「2年に1回」診断書が必要

- 更新漏れに注意。切れた場合は「再開申請」→期間中の医療費は全額自己負担(3割負担)

まとめ

自立支援医療は、「知っていれば大きく得する」障害福祉の根幹制度です。

申請や更新はやや手間がかかりますが、金銭的負担を大幅に軽減し、治療継続の選択肢を広げてくれます。

困ったときは専門職や自治体窓口に遠慮なく相談し、自分や家族の生活を守る一歩として積極的に活用してください。

また、相談支援専門員としても、直接相談支援専門員の収益には関係ありませんが、利用者の生活を守る意味でも必ず確認すべき項目の一つなので確実に知識として知っておき、現場レベルで説明できるようになりましょう。

コメント